Por Guillermo Cabral y Juan José Galeano*.

El poder legislativo sancionó la ley 6381/2019, que cuasi universaliza (o amplía enormemente) el acceso al subsidio a la tercera edad. Este subsidio consiste en una transferencia directa de 25% del salario mínimo vigente a personas mayores de 65 años. La modificación legal elimina varios requisitos necesarios para acceder al subsidio. El más importante de ellos era estar en condición de pobreza (medida por un índice de vulnerabilidad desarrollado por la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda). La nueva ley elimina la expresión “en condición de pobreza” y son pocos los que pueden ser excluidos (jubilados, aportantes a IPS y otros) del beneficio. El Presidente de la República vetó la ley parcialmente, pero el Congreso rechazó el veto presidencial a fines de noviembre.

El subsidio a los adultos mayores alcanza en el 2019 a 198.207 personas, con un costo anual de aproximadamente 200 millones de dólares. Con el veto, se prevé un aumento en el gasto público de 445 millones de dólares para el periodo 2020-2024. El Ministerio de Hacienda cuestionó que la modificación de la ley no haya previsto los ingresos necesarios para cubrir el aumento, argumento que usó el Ejecutivo en su veto parcial (veto que, como se mencionó en el párrafo anterior, finalmente fue rechazado por el Congreso).

¿Cuál es la justificación de universalizar un subsidio como este? Universalizar un subsidio puede ser una buena idea bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en contextos de informalidad elevada, puede ser difícil obtener información de calidad sobre quién es pobre y quién no, por lo que universalizar puede tener sentido. La situación se da en Paraguay, uno de los países con mayor informalidad de América Latina, lo que podría justificar la universalidad del subsidio. Otra justificación podría ser que el costo de filtrar a las personas pobres de las no pobres puede ser tan alto que es mejor universalizar el subsidio de una buena vez. Finalmente, puede ocurrir que, por cuestiones políticas, quienes deban recibir el subsidio no lo hagan y quienes no deban recibirlo, si lo hagan, lo que también da validez a la universalización.

Al levantarse el veto, la cuasi universalización es una realidad para mayores de 65 años. Ahora bien, como vivimos en un país que tiene recursos muy limitados para sostener sus políticas públicas, conviene preguntarse si la decisión de universalizar a este sector etario fue la más conveniente o no.

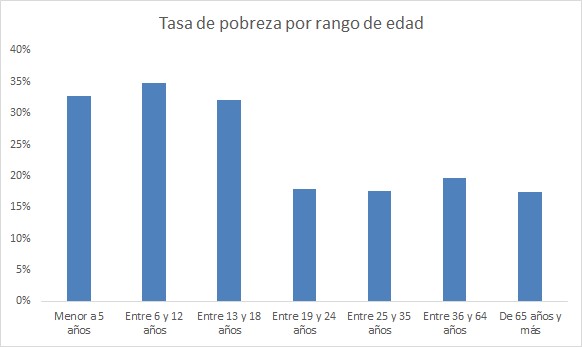

El siguiente cuadro muestra la tasa de pobreza por grupos de edad para el 2018:

En el 2018 el 32,8% de los niños hasta 5 años era pobre, así como el 17,5% de los mayores de 65 años. El grupo de edad de los mayores de 65 años es el de menor nivel de pobreza.

Esta menor tasa en los adultos mayores no es algo particular del año 2018, ni parece ser una consecuencia de una reducción de la pobreza a causa del subsidio a adultos mayores. El siguiente gráfico muestra la tasa de pobreza para los mismos grupos de edad, pero para distintos años.

El patrón de mayores tasas de pobreza al comienzo de la vida y menores al final de la vida se repite en varios años, incluyendo al periodo anterior a la introducción del subsidio a los adultos mayores, que comienza en el 2010.

Al levantarse el veto, la cuasi universalización es una realidad para mayores de 65 años. Ahora bien, como vivimos en un país que tiene recursos muy limitados para sostener sus políticas públicas, conviene preguntarse si la decisión de universalizar a este sector etario fue la más conveniente o no.

Aún ante la inexistencia del programa Adultos Mayores, ante estos datos, elegir al grupo mayor de 65 años es lo menos eficiente si el objetivo es reducir la pobreza. Esto porque ese grupo en particular es el que menos pobres tiene. Otra razón de ineficiencia es que el actual programa de Adultos Mayores ya cubre bastante a la población pobre mayor de 65 años, por lo cual, lo que esta universalización logrará es dar subsidios mayormente a adultos mayores que no son pobres. Esto reducirá la progresividad del programa, haciendo que el programa deje de concentrarse en los que menos tienen.

Finalmente, la discusión sobre el subsidio a adultos mayores puede ocultar algo que no podemos obviar como país: según los datos oficiales, la pobreza tiene rostro de niño/a. En el 2018, el 36% de todas las personas pobres tenía menos de 12 años. Es por ello que, si se universaliza una transferencia o un bien público que beneficie a los más pequeños, esta universalización sí llegará mayormente a los sectores pobres de la población. Algunos ejemplos de políticas públicas que urgentemente podrían expandirse son: educación de calidad para la primera infancia y nivel primario, buena atención médica para embarazadas y recién nacidos, o directamente subsidios por hijo. Estas políticas públicas son más eficientes porque se focalizan en grupos en condición de pobreza y porque apuntan a cortar el círculo intergeneracional de la pobreza.

Paraguay tiene muchas necesidades y el Estado, pocos recursos (la presión tributaria no supera el 10% del PIB). Por lo tanto, es fundamental aumentar la inversión en capital humano, destinando mayores recursos a políticas de salud y educación, con la intención de mejorar el bienestar social y afectar positivamente la productividad del trabajo. Esto nos obliga a ser extremadamente cuidadosos con los pocos recursos que tenemos. Cada vez que cometemos un error de política pública (sea por populismo o por buenas intenciones) nos cuesta muy caro como sociedad. Por eso es importante sostener las razones de las políticas públicas con datos y evidencias que demuestren que están siendo bien diseñadas –apuntando a los grupos que realmente necesitan– y que tendrán un impacto positivo.

Imagen de portada: STP.

* Economista por la UAA. Máster en Economía por la Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Interesado en políticas públicas, redistribución del ingreso, modelos computacionales aplicados a la economía. Evidencia sobre percepción.