Por Rodrigo Ibarrola.

Según su tercera acepción, «tradición» es —de acuerdo a la RAE— la doctrina, costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos o, si nos referimos a religiones —acepción cuarta—, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos. Por ende, la familia tradicional sería aquella que modela los hogares paraguayos conforme a las ideas, normas o costumbres del pasado. En esta disquisición surgen inmediatamente dos preguntas: primero, ¿cuál es la estructura de la familia tradicional? y, segundo, ¿cuándo se inicia esa tradición?

Si retrocedemos a nuestros antepasados guaraníes, encontramos que la familia, si bien era patrilineal, muchas veces también era matrilocal, es decir, el varón se mudaba a la casa de la mujer. Eran, en su mayoría, monogámicos, aunque los jefes tenían el privilegio de la poligamia, aunque esto no creaba diferencia entre la kuña y la tembireko (entre los guayakíes era frecuente la poliandría). La unión consistía en un acto público simple en que la pareja parte al bosque y a la vuelta están casados o se declaran casados cuando deciden instalarse juntos en la misma casa. Aunque raro con hijos de por medio, el «divorcio» consistía en una simple separación donde cada uno lleva lo suyo: los utensilios de trabajo, como la pala, el anzuelo y las flechas quedan con el hombre, los de cocina con la mujer. El casamiento o unión matrimonial no era una institución definida.

Las familias, a su vez, vivían en casas comunales donde se alojaban otras varias familias en lazos de parentesco. Esta estructura de familia extensa tenía su función socioeconómica: mayor cantidad de brazos para labores agrícolas y la defensa ante eventuales guerras. Esta extensa unidad, que podía componerse de más de un centenar de personas, tenía, además, la función de ayudarse mutuamente en momentos difíciles, y la crianza de la prole caía dentro de la responsabilidad comunal. No existía un verdadero sentido de propiedad, ni con las relaciones humanas ni con los bienes. La institución de la patria potestad les era desconocida. Aunque las diferencias intersexuales en las tareas estaban presentes, no estaban basadas en relaciones de dominación ni existía otra forma de explotación. Las relaciones de dominación y subordinación llegarían después, con los españoles.

Los misioneros que acompañaban a los europeos recién llegados no aceptaron el concepto de unión de los guaraníes, por lo que impusieron la monogamia, el modelo de familia nuclear y prohibieron el divorcio. Sin embargo, la imagen tradicional de mujer y familia europeas fue algo irreal, incluso en la aristocracia de la época. El encomendero vivía rodeado de mujeres: la esposa legítima o no y generalmente una serie de concubinas —yanaconas o sirvientas— sumados los hijos que estas le diesen, los allegados, parientes y yanaconas hombres. La moralidad impulsada por los religiosos fue difícil de entender para los indígenas, pues no era cumplida ni por los mismos prelados. Las relaciones ocasionales y el concubinato se hicieron regla y la mayoría de los mestizos nacían fuera del matrimonio. Las relaciones establecidas en este período marcarían los hábitos sexuales de las familias urbanas, que utilizaron a las mujeres del servicio doméstico como iniciadora sexual del hijo o como objeto de placer del patrón.

El decreto del Dr. Francia, que restringió el matrimonio de extranjeros con criollas blancas, no hizo más aumentar las uniones consensuales. Así, el concubinato, el embarazo y los nacimientos fuera del matrimonio no llevaban ningún estigma ni siquiera en los estratos más altos de la sociedad. Aunque la élite, que cobró relevancia activa socialmente durante la época de Don Carlos A. López, respetó en mayor medida la moral católica, era muy pequeña para influir en la población en general. López ni siquiera tuvo éxito con sus hijos, Benigno y Francisco. Esto se refleja, por ejemplo, en los datos que recoge Bárbara Potthast del año 1846 que señalan que hubo solamente 16 casamientos en la parroquia de la Encarnación (capital), con una población de 9668 personas. Además, la historiadora Ana Barreto indica que aproximadamente la mitad de las unidades domésticas paraguayas estaban encabezadas por una pareja —ya sea casada o no— mientras que la otra mitad tenía como jefe de hogar sólo a una persona, generalmente una mujer. Sin embargo, la mayoría de ellas no eran viudas, sino solteras. Por otra parte, el Anuario Estadístico de 1886 registraba 115 matrimonios en una población de 263 mil habitantes para todo el país, unos 0,4 matrimonio por cada 1000 habitantes (un valor que al 2021 se halla en 2,68). Hay una desvinculación entre matrimonio y familia, y esta última no necesita del primero para subsistir.

El servicio militar y las condiciones de la producción yerbatera provocaban largas ausencias de los varones en el hogar (con regreso incierto), por lo que la institución del matrimonio limitaba la acción de la mujer en su vida civil al impedirles ejercer el comercio, plantear demandas o disponer de sus bienes. Básicamente era una atadura. Dada la incertidumbre la mujer muchas veces establecía otra relación o partía a la ciudad en busca de trabajo en hogares de otras familias para hacerse cargo del lavado, planchado o el cuidado de los hijos del patrón, o bien de doméstica con «cama adentro». La esclavitud de los mensú en los yerbales continuaría hasta mediados del siglo 20. Es así que, volviendo a nuestros días, encontramos que la realidad no ha cambiado mucho, solo el 37% de los jefes de familia se encuentran casados al tercer trimestre de 2022, según la Encuesta Permanente de Hogares.

El matrimonio tradicional que fue durante cinco mil años el principal medio de transferir propiedades, estatus ocupacional, contactos personales, dinero, herramientas, ganado y mujeres entre generaciones y grupos de parentesco fue finalmente derrocado. Pero no fueron los gais o lesbianas quienes lo hicieron, sino los propios heterosexuales quienes lograron esta revolución.

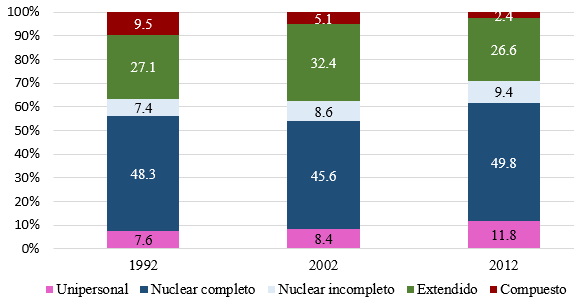

Nuestra Constitución, aunque habla de familia, no ofrece lo que debe entenderse por ella. No obstante, el imaginario colectivo aún mantiene el modelo de familia nuclear de padre, madre e hijos, unidos en ceremonia religiosa —mejor si es católica— como el ideal. Sin embargo, no es que hoy la realidad sea distinta, sino que ha venido siendo la regla durante décadas, pero no siempre admitida En el Gráfico 1, puede verse claramente que la proporción de familias nucleares (pareja e hijos) en la población se ha mantenido relativamente constante en los últimos 30 años alcanzando poco menos que la mitad de todas las familias. Ha crecido levemente la proporción de familias en las que está presente un solo padre o madre (nuclear incompleta) y las personas que viven solas (unipersonales), mientras que ha disminuido la cantidad de familias extendidas (nuclear más otros parientes) y compuestas (nuclear o extendidas más otras personas no emparentadas con el jefe de familia).

Gráfico 1. Distribución de hogares por tipo

Fuente: STP/DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas. Años 1992, 2002 y 2012.

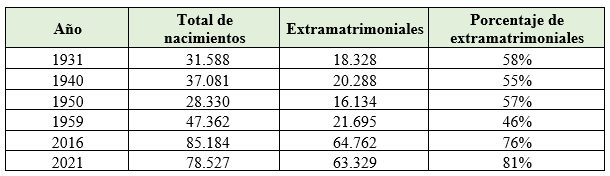

En la práctica, el matrimonio no es lo que se idealiza. Las personas casadas se divorcian y muchos hijos se tienen sin casarse o por fuera del matrimonio. La ley tuvo que adaptarse a las nuevas formas (uniones de hecho). Un índice que lo refleja es la proporción de hijos registrados como nacidos fuera del matrimonio, que se expone en la Tabla 1, mostrando el aumento a lo largo del tiempo.

Tabla 1. Nacidos vivos inscriptos por filiación

Fuente: Velázquez Seiferheld, D. (2022). La familia en Paraguay: fragmentos históricos (Parte I). El Nacional; STP/DGEEC. (2016). Estadísticas Vitales; INE. (2021). Estadísticas Vitales.

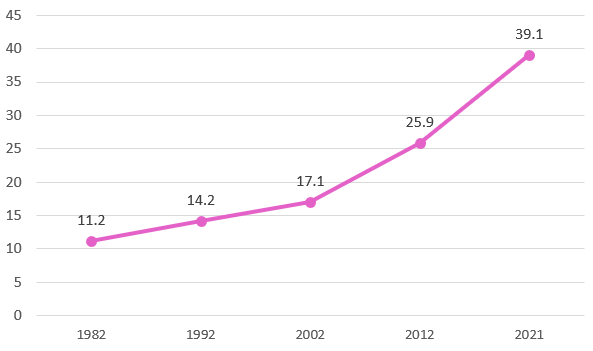

El divorcio y la maternidad (o paternidad) sin casamiento fueron comunes en muchas sociedades en el pasado, pero casi nunca coexistieron con el derecho de la mujer a iniciar el divorcio, o la capacidad de tantas mujeres solteras para mantenerse a sí mismas y a sus hijos (ver Gráfico 2). A medida que las mujeres ganaron más derechos legales y mayores oportunidades de trabajo, se debilitó la influencia de la cultura del matrimonio. Los jóvenes comenzaron a retrasar el matrimonio. El sexo prematrimonial y la convivencia perdieron su estigma.

Gráfico 2. Evolución de la tasa de jefatura de hogar femenina

Fuente: STP/DGEEC. Censo Nacional de Población y Viviendas, 1982, 1992, 2002 y 2012 y Encuesta Permanente de Hogares 2021.

Existe hoy una proporción creciente de las personas casadas que nunca tendrán hijos, no por infertilidad, sino por elección. Este es un gran cambio con respecto al pasado, cuando la falta de hijos era un desastre económico y, a menudo, conducía al divorcio, incluso cuando la pareja hubiera preferido permanecer junta.

El matrimonio tradicional que fue durante cinco mil años el principal medio de transferir propiedades, estatus ocupacional, contactos personales, dinero, herramientas, ganado y mujeres entre generaciones y grupos de parentesco fue finalmente derrocado. Pero no fueron los gais o lesbianas quienes lo hicieron, sino los propios heterosexuales quienes lograron esta revolución.

La serie de cambios políticos, económicos y culturales interrelacionados, en el siglo XVII, comenzaron a erosionar las antiguas funciones del matrimonio y cuestionaron el derecho de los padres, las élites locales y el gobierno a limitar la autonomía individual en la vida personal, incluido el casamiento. Nacía el nuevo ideal revolucionario del matrimonio por amor, cambiando miles de años de historia. De repente, las parejas debían invertir más de su energía emocional en el otro y en sus hijos que en sus familias natales, sus parientes, sus amigos y sus patrocinadores.

Esos mismos valores que hoy consideramos tradicionales, que invistieron al matrimonio con un gran peso emocional en la vida de las personas, tienen la tendencia inherente a socavar la estabilidad del matrimonio como institución.

Finalmente, la demanda de gais y lesbianas por el reconocimiento legal de sus uniones es un síntoma, y no la causa, de cuánto y cuán irreversiblemente cambió el matrimonio.

Imagen de portada: Crónica.